申し送り・・・

「何から話せばいいの?」「長くなりすぎて怒られた…」

私も新人の時は“申し送り迷子”だったわ。

この記事では、短くて伝わる申し送りの型とコツをわかりやすく紹介するね。

SBARや5W1Hを使うと、もう焦らないよ!

申し送りの目的とNG

申し送りって、ただ「今日の出来事を報告する時間」じゃないんですよね。

いちばんの目的は、患者さんのケアを途切れさせないこと。

たとえば「午前中に点滴トラブルがあった」とき、次のシフトの人が知らなかったらどうでしょう?

また同じトラブルが起きるかもしれませんよね。

つまり申し送りは、「次の看護師が安全に行動できるように、必要な情報を引き継ぐ時間」なんです。

✳️ NGな申し送りの例

- 「○○さん、なんか元気なかったです。多分疲れたのかも」

→ “多分”や“なんか”はNG。根拠のない憶測は誤解を生みます。 - 「えーと、午前に採血して…それからごはん食べて…そのあと…」

→ 時系列でだらだら話すと、聞く側は混乱。 - 「カルテに全部書いてあるけど、一応読むね」

→ 読み上げは時間のムダ。要点をまとめよう。 - 「さっき先生が来て、“あの人大丈夫?”って言ってました〜」

→ 私語や雑談は不要。事実ベースで伝えるのが鉄則。

覚えておきたい原則

申し送りは、「全部話すより、判断できる材料を伝える」ことが大切です。

次のシフトの看護師が「じゃあ、こう動こう」とすぐに判断できるかどうかがポイント。

たとえば――

「血圧が下がってきている(90台→80台)ため、立位介助は2人対応でお願いします」

この一文だけで、次の人がどう動けばいいか明確ですよね。

つまり、

🩺 “情報を渡す”ではなく、“行動につながる情報を伝える”

これが申し送りの目的であり、最も大切なコツです。

まずは型!SBAR × 5W1H(やさしく解説します)

「申し送りって、なんでこんなに緊張するんだろう…」

新人の頃は誰もがそう思いますよね。早く話さなきゃ、先輩に突っ込まれたらどうしよう

…そんな不安の中で、内容がまとまらないのは当たり前です。

でも実は、「型(かた)」を使うだけでグッとラクになります。

看護現場でよく使われるのが「SBAR」と「5W1H」。

🔹 SBARとは?

患者さんの状態を整理して伝えるフレームワークです。

- S(状況):今、何が起きているか

→ 例:「田中さんが38.3℃の発熱です」 - B(背景):どんな経過・治療をしてきたか

→ 例:「肺炎治療中で、昨日から微熱が続いています」 - A(評価):自分はどう感じているか・リスクは?

→ 例:「顔色が悪く、脱水傾向があります」 - R(提案):次に何をしてほしいか

→ 例:「16時に再検温をお願いします。38.5℃以上なら医師へ報告を」

🔸 5W1Hで抜け防止!

「誰が・何を・いつ・どこで・なぜ・どうした」を意識するだけで、漏れが減ります。

たとえば

「303号室の田中さん(Who)が、夕食後(When)に発熱(What)。肺炎治療中(Why)で、冷却シート貼付+水分補給(How)をしました」

これだけで、必要な情報がスッと伝わります。

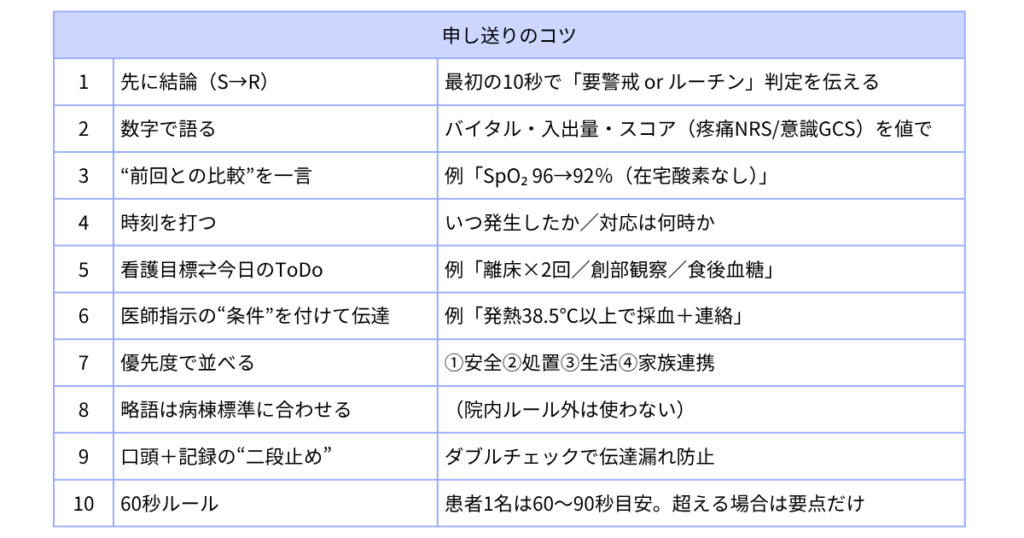

現場でのちょっとしたコツ

「カルテの端に“SBAR”って書いておくだけでも頭が整理しやすい」です。

焦っていても、見出しに沿って話すだけで自然とまとまります。

出典・参考

- SBAR:医療安全推進のための標準的コミュニケーション手法(出典:厚生労働省・日本看護協会)

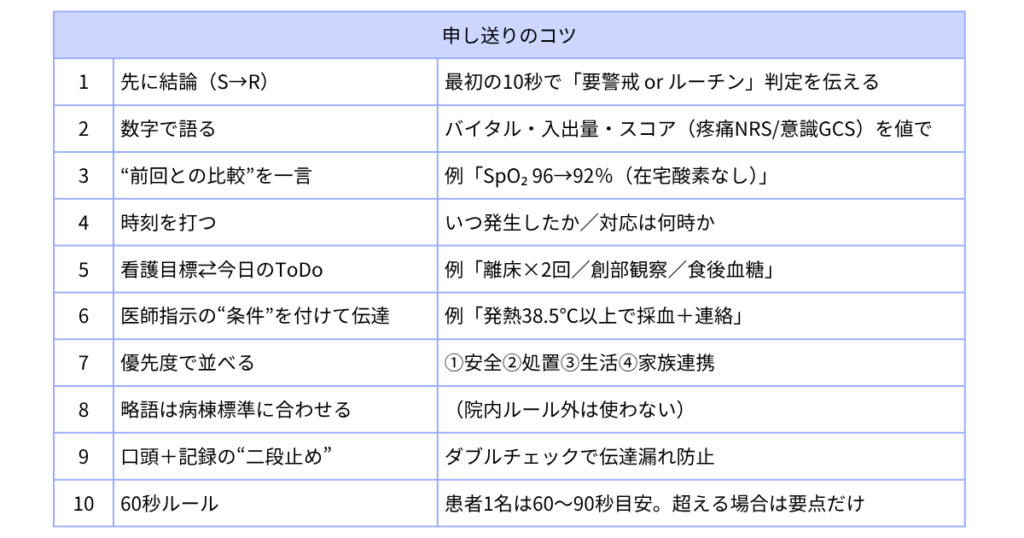

申し送りのコツ(新人編)

日勤↔夜勤で変わる“要点”

申し送りのポイントは、「次のシフトの人が動きやすい情報を渡す」こと。

同じ内容でも、日勤に渡すのか・夜勤に渡すのかで重点が変わります。

🌙 夜勤 → 日勤の申し送り

夜勤中に起きた変化を、日中に対応が必要な内容を中心にまとめます。

- 夜間の変化:不穏・発熱・疼痛・尿量減少など

- 朝イチで必要なこと:採血・点滴更新・医師コンサル・検査準備

💬 例:

「田中さん、夜間に38.2℃の発熱あり。冷罨法と水分補給実施、朝の採血でCRP確認をお願いします。」

☀️ 日勤 → 夜勤の申し送り

夜勤帯は人手が少なく、急変対応も限られます。

そのため、リスク回避・安全管理の情報をしっかり伝えるのがコツです。

- 離床センサー・抑制・ルート固定など安全策

- 夜間に起きやすい問題(不眠・疼痛・トイレコール多発など)の予告

💬 例:

「佐藤さん、夕方から落ち着かず、離床センサーONにしています。夜間はトイレコール多めの傾向あり。」

失敗→修正例(ビフォー/アフター)

申し送りでよくあるのが「なんとなく話す」こと。

でも、あいまいな情報は誤解を生みます。下の例を見てみましょう。

| パターン | 内容 | 問題点 or 改善点 |

|---|---|---|

| ❌ ビフォー(悪い例) | 「昨夜ちょっと熱が出て、たぶん風邪っぽくて咳もしてました。様子見で…」 | 「いつ・どれくらい・どんな対応をしたか」が抜けており、次のシフトが判断できない。 |

| ✅ アフター(良い例) | 「22:10に38.3℃。SpO₂ 95%室内気、湿性咳増。冷罨法・水分実施、38.5℃以上で採血指示。体位ドレナージ継続お願いします。」 | 時間・数値・評価・対応・今後の指示が明確で、次の行動がイメージできる。 |

ポイント

・1人分を30秒~1分で伝えるのが目安。

・「たぶん」や「様子見」はNGワード。根拠のある数字と行動をセットで伝える。

・「どうしてほしいか」を必ず入れる(例:再検温・観察・報告など)。

私の体験談|“全部言わなきゃ”症候群からの脱出

新人のころの私は、まさに「全部言わなきゃ伝わらない」と思っていました。

1人の患者さんに3分も話してしまい、先輩から「要点を先に言って」と毎回指摘。

言われるたびに自信がなくなり、申し送りの時間が近づくだけで心臓がバクバクしていました。

そんな私が変われたきっかけは、SBARメモを作ったこと。

ポケットに小さなメモを入れておき、患者ごとに「今日の赤信号(気をつけたいポイント)」を1つだけ書くようにしました。

たとえば——

- 「Aさん:体温上昇傾向(37.2→38.1℃)」

- 「Bさん:夜間トイレコール多→ルート確認」

これだけでも、話す順番が整理できて焦らず伝えられます。

さらに、数値は“前回との比較”をつけて話すように意識しました。

「血圧120→138」「尿量800→500」など、変化が見えると先輩もすぐ理解してくれます。

その結果、先輩から「短くてわかりやすいね!」と褒められたんです。

夜勤帯では“夜に起きやすいことの先回り”を一言添えるようにして、引き継ぎ後のナースコールも減りました。

「不穏が強い方は22時以降ベッド柵に注意」

「尿量少ないので3時にチェック追加してます」

——この一言が、次のチームの助けになるんですよね。

よくある質問(FAQ)

💬 Q1. どうしても長くなっちゃいます…

→ 1人あたり60〜90秒が目安。

まず「要点」を先に、詳細は聞かれたら答えるスタイルでOKです。

慣れないうちはタイマーで練習するのもおすすめ!

💬 Q2. 略語って使っていいの?

→ 病棟ごとに“標準略語”が違うので、新人のうちは使わない方が安全。

「先輩がわかるか」より「誰が聞いても誤解しないか」で判断しましょう。

💬 Q3. 緊張して言葉が飛んじゃう…

→ SBARのメモを見ながら話してOK!

申し送りは“暗記テスト”じゃありません。

正確さが最優先です。

慣れてくると、メモを見なくても自然にSBAR順で話せるようになりますよ。

🩵 まとめメッセージ

申し送りは「慣れ」と「準備」で必ず上達します。

最初は誰だって噛むし、抜けます。

でも、患者さんの情報を“自分の言葉で整理して伝える力”は、看護師の成長そのものです。

焦らず、少しずつ自分の型を見つけていきましょう。